Contrat et immatériel – Rapport québécois, Contrat et immatériel – Rapport québécois, Journées internationales Henri Capitant 2014 (Barcelone – Madrid)(20 mai 2014)

Contrat et immatériel - Rapport québécois, Journées internationales Henri Capitant 2014 (Barcelone - Madrid) Lien vers l'événement

20 mai 2014

A. L’immatériel et le droit des contrats généraux

1. Dans quelle mesure la dématérialisation des échanges d’information a-t-elle marqué le droit des contrats ? Ya-t-il, dans votre ordre juridique, des règles particulières sur la conclusion du contrat par internet ou par téléphone (par exemple obligations spéciales d’informations ; possibilité de corriger des erreurs lors de la saisie des données ; droit de rétractation) ? Quelles sont les répercussions sur le droit des contrats en général ?

[1] En comparaison de plusieurs autres juridictions, il nous semble que l’approche québécoise fut pour le moins minimaliste. Si une loi spécifique fut adoptée en 2001, à savoir la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[1] (ci après Lc.c.j.t.i.), celle-ci ne prévoit que peu de dispositions relatives au contrat électronique. Plus précisément, si des changements importants émanent de ce texte en matière de preuve, de gestion documentaire, voire en ce qui a trait à certaines formalités que l’on trouve à l’occasion en matière contractuelle (écrit, signature, original, etc.), presque rien n’a été modifié quant à la formation à proprement parler du contrat électronique. En fait, l’état de la nouveauté peut se présenter au regard de deux sources distinctes.

[2] La première est la L.c.c.j.t.i. qui dispose d’une unique disposition en lien avec le contrat à savoir l’article 35[2]. Directement inspiré des travaux onusiens[3], sous réserves de distinctions mineures, cet article tente de suppléer la difficulté de réaction de la machine[4].

[3] De façon beaucoup plus significative, il importe de mentionner l’innovation survenue en 2006 avec des amendements conséquents de la Loi sur la protection du consommateur[5]. Le contrat a distance est analysé dans sa généralité et introduit des spécificités à toutes les étapes du processus contractuel (Voir la question 2).

[4] D’ailleurs, la jurisprudence s’est principalement basée sur les principes généraux du droit des obligations ; un droit tout à fait susceptible d’intégrer cette nouveauté. La décision la plus significative en la matière est sans conteste l’arrêt de la Cour suprême du Canada en juillet 2007, Dell Computer c. Union des consommateurs[6], qui considéra notamment que relativement à un contrat de consommation en ligne, avant les amendements précités, un hyperlien ne constituait pas une clause externe (article 1435 C.c.Q.), une clause d’arbitrage n’était pas abusive (1437 C.c.Q.) et que le contrat particulièrement long de l’affaire n’était pas illisible ou incompréhensible (1436 C.c.Q.). De façon plus précise, cet arrêt prend le soin de mentionner que preuve n’a pas été faite d’une violation de ces dispositions[7], ce qui rend possible l’évocation de ces principes dans une jurisprudence subséquente. Ce sera notamment le cas dans l’affaire Mofo Moko c. Ebay Canada Ltd[8], où le juge identifie la volonté apparente du rédacteur du contrat, en l’occurrence eBay, à noyer l’information dans une foule de stipulations[9]. Néanmoins, il importe de mentionner que de telles décisions sont fort rares. Et peu de décisions prennent donc le soin d’évaluer ou d’identifier une spécificité factuelle qui pourrait caractériser les contrats électroniques par rapport aux équivalents papier.

2. Est-ce qu’on peut observer le surgissement d’un véritable droit du commerce électronique (par voie d’internet) et mobile (par voie d’appareils électroniques portables, comme les téléphones intelligents) ? Quelles sont ses caractéristiques ?

[5] Comme mentionné plus tôt, il est difficile de trouver dans le Code civil du Québec la consécration d’un droit distinct dans la mesure où aucun amendement n’a été intégré pour faire état de cette nouveauté factuelle. Le seul corpus de règles qui a été modifié est donc le droit de la consommation. Relativement à ce droit, il nous semble possible de signaler deux caractéristiques principales.

[6] En premier lieu, et même si cette loi fut directement inspirée par des développements propres à Internet[10], les dispositions en cause traitent expressément du « contrat conclu à distance »[11]. Par cette expression volontairement large, on veut s’assurer que la loi s’applique à l’ensemble des situations où les parties ne sont pas en présentiel. Cela concerne évidemment les contrats électroniques mais bien sûr aussi ceux par téléphone, télévision, voire, si cela existe encore, par catalogue. Un régime commun existe donc, à la différence de plusieurs autres juridictions qui évoquent spécifiquement les contrats électroniques ou les contrats par Internet[12].

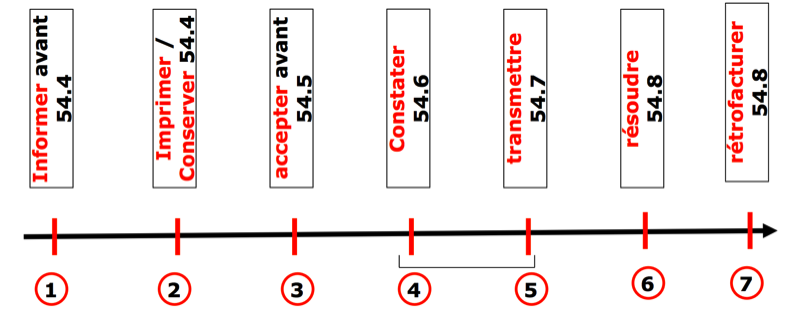

[7] En second lieu, suite à une modification législative intervenue en 2006, les articles 54.1 à 54.16 de la Loi sur la protection du consommateur font état d’une procéduralisation assez caractérisé du contrat de consommation à distance. Par ce néologisme, nous voulons signaler que la protection du consommateur qui était traditionnellement associée à la matière physique du papier, suite à l’immanquable disparition de ce dernier, se trouve substituée par la mise en place d’un processus, d’une succession d’étapes qui cherche à suppléer cette garantie. L’on peut évaluer à sept les étapes qui ont été introduites dans la Loi sur la protection du consommateur, et ce, selon l’ordre chronologique suivant :

[8] En premier lieu, le commerçant doit au préalable s’assurer de bien informer le consommateur. Pour ce faire, une liste exhaustive de mentions doit être affichée par le marchand (54.4 L.p.c.). Il est possible de critiquer cette façon de faire qui tend à « noyer » l’information ; l’information, c’est comme l’oxygène, lorsqu’il y en a trop, on perd sa raison d’être. Néanmoins, face à ce risque de « pollution informationnelle », le législateur prend le soin d’ajouter que ces informations doivent être présentées « de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur »[13]. Néanmoins, cette nouvelle exigence en terme de présentation de l’information n’a, au meilleure de notre connaissance, jamais été interprétée par un juge. En deuxième lieu, le consommateur doit pouvoir conserver ou imprimer le contrat à distance (54.4 L.p.c. in fine). Moins exigeante que d’autres lois, notamment en France, il est seulement prévu ici que le consommateur puisse aisément se constituer une preuve papier des stipulations vis-à-vis desquelles il s’engage. En troisième lieu, relativement à l’acceptation à proprement parler, le consommateur doit pouvoir avoir une option (54.5 L.p.c.). Au-delà du traditionnel clic sur l’icône « j’accepte », le consommateur ne doit pas être prisonnier de ce dernier. On peut donc imaginer qu’un bouton équivalent à « je refuse » soit désormais nécessaire. De la même façon, et conformément à l’article 35 L.c.c.j.t.i. précité, le consommateur doit être en mesure de corriger les données qu’il a lui même saisies. En quatrième lieu, une fois le consommateur informé et l’acceptation manifestée, le contrat doit être constaté par écrit (54.6 L.p.c.). Plus précisément, une copie doit être transmise au consommateur (54.7 L.p.c.), ce qui constitue une démarche, la cinquième, qui peut être assimilée à la précédente[14]. En sixième lieu, et de façon très distincte aux précédentes dispositions, la L.p.c. prévoit des hypothèses très précises de résolution du contrat de consommation à distance (54.8 L.p.c.). À la différence du droit européen qui prévoit un droit de rétractation sans justification aucune pour les contrats à distance, le droit québécois encadre strictement les hypothèses où une résolution peut être utilisée par le consommateur. Ainsi, ce droit ne peut être uniquement invoqué que lorsque l’un des précédentes conditions n’est pas respectées ou dans d’autres cas précis comme par exemple celle où la livraison du bien s’éternise (54.9 L.p.c.). Enfin, en septième lieu, la L.p.c. met de l’avant une nouveauté qui s’intitule la rétrofacturation. Par ce procédé, un consommateur qui considère ses droits bafoués peut demander à l’émetteur de carte de crédit de suspendre le paiement que le consommateur a effectué lors de son achat. La charge de la preuve repose donc sur le commerçant pour que le paiement soit finalement octroyé (54.8 à 54. 16 L.p.c.). Si cette procédure était déjà parfois suivie par les émetteurs de carte, sur la base d’un jugement de valeur de leur part, elle devient automatique, et ce, même si nous disposons de très peu d’information quant à la manière dont elle se déroule. En résumé, et conformément aux propos tenus il y a près de 20 ans par le professeur américain Ethan Katsh : « Paper contract is an act ; electronic contract is a process »[15].

[9] Cet encadrement chronologique offert dans la L.p.c. offre, d’une part, des garanties processuelles en lien avec les spécificités des contrats à distance. Globalement, celles-ci s’assurent que le consommateur soit en mesure d’avoir la meilleure information possible sur le contrat en cause. Elles mettent aussi en place un ralentissement volontaire du contrat comme mesure de protection du consommateur, et ce, afin que ce dernier dispose sans doute d’une meilleure prise de conscience de l’acte qu’il est en train de conclure ; une prise de conscience qui est souvent l’une des fonctions principales que le formalisme protecteur entend assurer[16]. D’autre part, et dans une moindre mesure, quelques solutions substantielles ont été introduite dans les amendements de 2006, notamment l’incapacité générale d’utiliser des clauses compromissoires dans tous les contrats de consommation[17], ce qui était, et est encore, courant dans les contrats en ligne.

[10] Pour conclure sur ce point, il est possible de constater que ces nouvelles dispositions, tous comme les dispositions générales du Code civil du Québec, n’ont donné lieu qu’à une jurisprudence bien famélique[18].

3. Quel est le rôle de la protection de données personnelles dans le droit des contrats ?

[11] La protection des renseignements personnels est un droit en marge du droit des contrats ; en marge mais avec un haut niveau de connexité. En effet, ce lien « incestueux » entre les deux domaines tient au fait que l’exception principale à l’utilisation des données personnelles, outrageusement dérogatoire à la protection des individus, est justement la notion de consentement. Que ce soit dans le Code civil du Québec[19], ou les lois sur la protection des renseignements personnels[20], le consentement est considéré comme le moyen d’autoriser l’utilisation des données. Or, nous l’avons vu, la tendance jurisprudentielle est d’élargir les hypothèses de consentement électronique[21]. Un risque existe donc que cette tolérance soit accordée identiquement en matière de consentement à la vie privée. Pourtant, il y a assurément des distinctions ; pour reprendre le propos d’auteurs canadiens, le consentement en matière de vie privée est davantage une « licence » qui vaut pour une durée déterminée[22]. Un consentement qui doit permettre de réaffirmer la capacité de « contrôle » que l’individu a sur les propres données. Or, dans l’état actuel des pratiques, ce contrôle est totalement vain. D’une part, les contrats sont souvent illisibles de par leur longueur déroutante. D’autre part, malheureusement, nous n’avons pas trouvé de jurisprudence, comme on peut en trouver en Europe, où le caractère abusif ou autrement illégal des consentements est sanctionné par les tribunaux.

4. Y a-t-il des règles particulières pour les contrats portant sur des biens immatériels concernant l’exécution, l’inexécution et la restitution en cas d’invalidité du contrat ?

[12] Au meilleur de notre connaissance, nous ne voyons que peu de dispositions particulières qui aient pris le soin d’encadrer spécifiquement des contrats sur des biens immatériels. Néanmoins, il nous semble possible d’identifier une mesure législative qui vint spécifiquement contrer une pratique tant fréquente que répréhensible, à savoir, le changement unilatéral de contrat[23]. Car les contrats en ligne, pour des biens mais encore davantage pour des services, donnent la possibilité de référer à un contrat accessible sur Internet ; contrat qui ne peut être modifié à dessein par le commerçant à moins de respecter certaines conditions strictes[24]. Cette possibilité était d’ailleurs contractuellement prévue ; elle le demeure d’ailleurs en dépit de l’intervention législative[25] qui suscita à ce jour que peu de réactions jurisprudentielles[26].

B. L’immatériel et le droit des contrats spéciaux

5. Quels sont les types de contrats modernes sur l’approvisionnement d’information (par exemple contrat de web hosting, access provider, application hosting, cloud computing, app store) ?

[13] Il est difficile de faire une énumération complète des contrats « modernes » que les technologies envisagent. Il en est néanmoins un certain nombre, limité, qui donne lieu à un encadrement législatif particulier. Parmi ceux-ci, nous pouvons en citer au moins quatre qui proviennent de la même loi. Le premier est devenu presque classique et constitue le contrat d’hébergement[27]. En fait plus exactement, plus que les obligations contractuelles qui découlent de ce service c’est davantage l’exonération générale de responsabilité qui est associée à ce type de service. Nous y reviendrons à la question 6. Un autre exemple de contrat qui dispose d’un certain encadrement est celui qui a trait à la simple communication d’information ; là encore, il importe d’exonérer le prestataire qui agit avec diligence pour retirer une information qui serait illégale[28]. De façon plus exigeante, le contrat de certification d’identité est assez grandement encadré, les obligations des trois parties en cause (prestataire de certification – contractant – tiers qui se base sur le certificat) étant énumérées[29]. Également, dernier exemple, le contrat de garde est lui aussi envisagé dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, cette activité consistant à assurer la conservation sécurisée où l’information est sensée être confidentielle, intègre et disponible[30].

[14] Bien entendu, au-delà de ces contrats qui ont été prévus dans une disposition particulière, il en existe une foultitude d’autres qui sont simplement gérés par le Code civil du Québec et ses dispositions générales. Parmi ceux qu’il nous a été possible de constater, mentionnons seulement les deux suivants : en premier lieu, il existe les contrats en lien avec l’infonuagique (cloud computing). Nous n’avons pas été en mesure de trouver la moindre jurisprudence faisant état de ce type de contrat. Un travail de qualification devra être envisagé afin de voir s’il s’agit d’un contrat nommé, et notamment d’un contrat de service ou d’entreprise[31], ou si davantage le contrat doit être vu comme étant sui generis. Évidemment, ces contrats étant pour la plupart des contrats d’adhésion, il est possible d’y appliquer les dispositions correctrices, et réductrices, tels que les articles 1435, 1436, 1437 C.c.Q. Ceci dit, et en dépit de l’absence de contestation devant les tribunaux, il y a fort à dire sur les clauses usuelles qui apparaissent dans les contrats provenant des multinationales offrant ce type de services. Plusieurs d’entre elles présentent en effet des pathologies dont on peut croire qu’elles ne résisteraient pas à un examen judiciaire.

[15] En second lieu, il est aussi un exemple de contrat qui bénéficia d’un encadrement particulier, à savoir, les contrats de téléphonie cellulaire, et ce, même si la section de la loi en cause s’intitule plus largement « Contrat à exécution successive de service fourni à distance ». Etant donné des pratiques contractuelles assez attentatoires aux intérêts des consommateurs, le Gouvernement décida d’intervenir spécifiquement afin de les encadrer. D’abord, un premier article vint préciser les informations obligatoires que le commerçant doit fournir au consommateur[32]. Comme pour les contrats à distance en général, la liste est exhaustive et passablement longue. Ensuite, on vient encadrer la reconduction du contrat qui était une pratique courante. Désormais, un formalisme protecteur prenant la forme d’un avis écrit est adressé au consommateur afin de lui faire prendre conscience qu’il peut mettre fin au contrat[33]. Dans la même lignée, le consommateur peut résilier en tout temps et sans justification le contrat qui le lie au commerçant[34]. Enfin, et surtout, un encadrement strict vient limiter la somme que le commerçant peut exiger du consommateur dans l’hypothèse où le contrat prend fin avant l’échéance contractuellement prévue[35]. Une règle de trois est proposée, prenant compte des éventuels avantages dont le consommateur a pu bénéficier, et limitant donc le montant que le commerçant peut exiger au consommateur. De très rares décisions sont disponibles relativement à ces articles[36], d’autant que deux d’entre elles concernent des recours collectifs, acceptés, mais non encore traités[37].

6. Quelle est la relation entre le client et le fournisseur d’accès d’internet ? Quelles sont les obligations des parties ? Le fournisseur d’accès d’internet est-il responsable pour le contenu téléchargé par son client ?

[16] Dans le cas particulier des contrats d’hébergement, un régime particulier comme dans la plupart des lois nationales, est venu exonérer le prestataire des services quant aux actions effectuées par leurs clients. Au Québec, en 2001, l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information est la disposition qui clé qui déresponsabilise le prestataire, sous réserve de ce dernier d’agir avec diligence pour retirer le contenu problématique[38]. Cette façon de faire, en dépit là encore d’une jurisprudence presque inexistante, ce qui est difficile à comprendre, surtout en comparaison de ce qui se passa ailleurs, correspond à tort ou à raison à un « consensus » assez généralisé[39].

[17] Tout récemment, en 2012, la Loi sur la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur[40] est venue complexifier la donne en établissant un régime distinct de celui applicable au Québec. En effet,

« contrairement aux recommandations de la Cour suprême, le législateur fédéral n’a pas retenu le modèle d’« avis et retrait » préconisé à différents niveaux par ses homologues québécois, européens et états-unien. Ainsi, plutôt que d’imposer à l’intermédiaire technique l’obligation de retirer un contenu hébergé ou transmis, l’approche adoptée propose plutôt un modèle d’« avis et avis »[41].

[18] Le régime fédéral propose donc un modèle encore moins demandant pour l’intermédiaire technique qui n’a qu’à adresser un avis au contrevenant, l’ensemble des obligations étant sur les épaules du titulaire des droits. Une boutade veux que les canadiens soient les champions du droit constitutionnel, tant ce domaine est présent dans notre droit positif. Cet exemple illustre la difficile conciliation entre les deux régimes applicables d’autant qu’ils sont ici sensiblement différents.

7. Quels sont les types de contrats que l’on peut conclure sur des biens immatériels ? Quelles sont les conditions, quelles sont les limites ?

[19] La notion de bien immatériel nous semble devoir être traitée soit dans la seconde partie en lien avec le droit d’auteur soit sur le panel en droit des biens.

8. La licence, quels droits donne-t-elle (par exemple : droit exclusif ou simple) ? Quelles sont les règles de forme applicables à la licence (par exemple : stipulation écrite, enregistrement)? Quelles sont les obligations du titulaire du droit de propriété intellectuelles (par exemple : transfert de know how, assistance technique) et du licencié (par exemple : obligation d’exploiter, obligation de non-concurrence)?

[20] Selon la Loi sur le droit d’auteur, la licence est sujette aux formalités de l’écrit et de la signature[42]. Ces deux formalités sont en common law interprétée avec une grande largesse. En effet, et en comparaison du droit civil, un moindre rigorisme est généralement associé aux formalités ad validitatem dans ces juridictions[43]. Les tribunaux canadiens ne dérogent d’ailleurs pas à cette tendance, traduisant en général une réception fort favorable aux technologies nouvelles[44].

[21] Néanmoins, ce qui aurait pu être sujet à une interprétation facile de ces conditions formelles pose davantage de difficultés du fait de la présence d’une disposition quelque peu méconnue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques[45]. En effet, les articles 41 et 43 de cette loi prévoient que la satisfaction des formalités respectives de l’écrit et de la signature doivent satisfaire aux conditions prévues par règlement[46]. Or, depuis 2000, date de l’adoption de cette loi, aucun règlement général ne fut adopté qui soit susceptible de s’appliquer à une telle question de cession ou concession de droit d’auteur. Une simple lecture a contrario de ces deux articles pourraient donc laisser croire qu’il est impossible de conclure une licence sur support numérique. Ce qui serait résolument absurde et contraire à une tendance jurisprudentielle forte.

[22] Il ne nous apparaît pas impossible qu’un tribunal canadien puisse passer outre de telles exigences législatives non satisfaites, d’une part en se basant sur une jurisprudence stable et d’autre part, en se basant sur l’équivalent des fonctions (selon la notion d’équivalence fonctionnelle[47]) qu’un écrit ou signature électronique est capable de satisfaire. Ceci dit, il est bien clair que l’interprète juridique se serait bien passé de ce défaut.

Ce contenu a été mis à jour le 20 mai 2014 à 13 h 55 min.